La communication interpersonnelle : pilier fondamental des relations humaines

.png)

Dans un monde où l’interconnexion est permanente et les échanges constants, la communication interpersonnelle n’a jamais été aussi cruciale. Que ce soit dans le cadre professionnel, familial, amical ou même amoureux, notre capacité à comprendre, à nous faire comprendre et à interagir efficacement conditionne la qualité de nos relations et, par conséquent, notre bien-être.

Mais qu’est-ce que la communication interpersonnelle ? Quels en sont les mécanismes ? Pourquoi échouons-nous parfois à bien nous faire comprendre, même avec les meilleures intentions ? Et comment améliorer cette compétence essentielle ?

Cet article propose une plongée complète dans l’univers de la communication interpersonnelle, en explorant ses composantes, ses enjeux, ses obstacles, ses apports et ses applications pratiques dans la vie quotidienne et en entreprise.

1. Les composantes fondamentales de la communication interpersonnelle

Pour qu’un échange entre deux personnes soit véritablement efficace, il ne suffit pas de parler ou d’écouter. La communication interpersonnelle repose sur un système complexe d’interactions entre plusieurs composantes, chacune jouant un rôle clé dans la compréhension mutuelle.

a) L’émetteur

L’émetteur est celui qui initie la communication. Il transforme une idée, une intention ou une émotion en un message codé : des mots, des gestes, un regard, un silence. Il choisit consciemment ou inconsciemment la manière d’exprimer son message, en fonction de son état émotionnel, de ses objectifs et du contexte.

Exemple : un manager qui souhaite féliciter un collaborateur devra choisir un ton approprié, un moment propice (pas devant toute l’équipe s’il sait que la personne est discrète), et des mots justes.

Risques fréquents :

- Mauvaise formulation

- Inadéquation entre le message verbal et non verbal

- Non-prise en compte du contexte ou de la sensibilité du récepteur

b) Le récepteur

Le récepteur est celui qui reçoit, perçoit et interprète le message. Cette interprétation dépend de nombreux filtres personnels : son vécu, sa culture, ses croyances, son humeur, son niveau d’attention, etc. Le message peut ainsi être altéré, mal compris ou surinterprété.

Exemple : si une personne entend “Tu pourrais faire un effort” après une journée difficile, elle peut y voir un reproche alors que l’intention était simplement une demande de collaboration.

Clé de réussite : s’assurer que le récepteur a bien compris, notamment en demandant un retour ou une reformulation.

c) Le message

Il représente le contenu de l’échange : une idée, une demande, un fait, un avis, une émotion. Mais attention, le message réel n’est pas toujours celui qui est transmis verbalement !

Exemple : “C’est bon, laisse tomber” peut être interprété comme une marque d’agacement, de déception ou de résignation, selon le ton et le contexte.

Un message efficace est :

- Clair et structuré

- Dépourvu d’ambiguïté

- Adapté au récepteur

d) Le canal

Le canal est le moyen utilisé pour transmettre le message : en face à face, par téléphone, par mail, via une visio, un SMS, etc. Chaque canal a ses avantages et ses limites.

Exemple : un désaccord délicat discuté par mail peut facilement dégénérer à cause du manque de ton et de langage corporel.

Bonnes pratiques :

- Choisir un canal adapté au type de message (émotionnel, factuel, urgent)

- Préférer le direct pour les sujets sensibles

e) Le contexte

Le cadre dans lequel se déroule la communication influence fortement la manière dont elle est perçue. Il peut être :

- physique : lieu, bruit, température, confort

- relationnel : niveau de confiance, statut hiérarchique

- émotionnel : stress, fatigue, tension

- culturel : codes sociaux, normes implicites

Exemple : une remarque faite en réunion devant des collègues n’aura pas le même impact qu’en aparté.

Comprendre et maîtriser le contexte, c’est augmenter les chances d’une communication réussie.

f) Le feedback

Le feedback (ou rétroaction) est la réponse du récepteur. Il peut être verbal (“Je comprends”), non verbal (un hochement de tête), explicite ou implicite.

Le feedback permet à l’émetteur de :

- Vérifier la bonne compréhension

- Ajuster son discours

- Identifier les incompréhensions ou résistances

Exemple : une absence de réaction peut indiquer un désaccord non exprimé ou un manque de compréhension.

Dans une communication saine, le feedback est réciproque, constructif et régulier.

{{cta-landing-contenu-feedback="/cta"}}

.png)

2. Les trois dimensions de la communication

La communication ne se limite pas à ce que l’on dit. Elle se manifeste à travers trois dimensions qui interagissent en permanence. Comprendre ces niveaux, c’est mieux décoder ce qui se joue dans un échange.

1. Communication verbale

C’est le contenu linguistique : les mots, les phrases, le vocabulaire. Elle transmet l’information brute, la pensée consciente.

Exemple : “Je suis content de ton travail.”

Mais le sens réel dépendra de la façon dont ces mots seront prononcés, du regard qui les accompagne, et du contexte dans lequel ils sont formulés.

2. Communication non verbale

Elle englobe tout ce qui n’est pas dit mais est perçu :

- Les gestes

- Les postures

- Les expressions faciales

- Le contact visuel

- La distance physique (proxémie)

Exemple : dire “Je t’écoute” tout en consultant son téléphone dément le message verbal.

Le non-verbal est souvent inconscient mais très révélateur : il trahit les émotions réelles, les intentions cachées ou les désaccords intérieurs.

3. Communication para-verbale

C’est la manière dont on dit les choses :

- Ton

- Intonation

- Volume

- Rythme

- Silence

Exemple : un “ça va ?” dit sur un ton inquiet ne signifie pas la même chose qu’un “ça va ?” rapide et distrait.

Selon l’étude de Mehrabian :

- 7 % du message passe par les mots,

- 38 % par le ton,

- 55 % par le non-verbal.

Cela souligne l’importance de la cohérence entre ces trois dimensions : on parle de congruence.

3. Les types de communication interpersonnelle

Selon le rapport entre les personnes, le contexte, et l’objectif de l’échange, la communication interpersonnelle peut prendre différentes formes.

a) Communication symétrique

Les interlocuteurs sont sur un pied d’égalité : amis, collègues du même niveau hiérarchique, partenaires.

Objectifs :

- Créer une relation d’équilibre

- Partager, co-construire

- Débattre, échanger

Exemple : deux collègues qui préparent ensemble une présentation.

Risques : entrer dans une logique de compétition ou de comparaison.

b) Communication complémentaire

Les interlocuteurs ont des rôles différents, souvent hiérarchisés ou définis par une fonction.

Exemples : parent/enfant, enseignant/élève, manager/collaborateur.

Cette communication est utile pour structurer les échanges, poser des cadres, transmettre des consignes.

Risques :

- Déséquilibre relationnel

- Autoritarisme ou soumission

Clé : maintenir le respect mutuel malgré la différence de statut.

c) Communication formelle

Elle se déroule dans un cadre codifié, avec des règles, un objectif, et souvent une trace écrite.

Exemple : réunion, entretien annuel, négociation commerciale.

Caractéristiques :

- Langage soutenu ou professionnel

- Respect des rôles et du protocole

- Préparation en amont

Avantages : clarté, rigueur

Inconvénients : rigidité, manque de spontanéité

d) Communication informelle

Spontanée, détendue, sans cadre strict. Elle renforce la cohésion sociale et la proximité humaine.

Exemple : discussions à la machine à café, pause déjeuner, échange de messages personnels.

Utile pour :

- Renforcer le lien de confiance

- Détendre les tensions

- Faire circuler l’information de manière fluide

Mais attention à ne pas négliger les enjeux de confidentialité ou de rumeurs.

e) Communication conflictuelle

Elle intervient lorsqu’un désaccord ou une tension s’exprime. Elle peut être verbale (échange tendu), non verbale (refus de communiquer) ou passive-agressive (piques, silences, sarcasme).

Exemple : un collaborateur qui ignore volontairement un mail ou une demande.

Clé : gérer ses émotions, revenir à des faits, utiliser la communication non violente.

f) Communication bienveillante

Basée sur l’écoute, le respect mutuel, l’empathie, elle vise à construire une relation de confiance.

Exemple : “Je vois que tu es préoccupé, veux-tu en parler ?”

Elle est centrale dans les environnements de travail collaboratif, l’éducation, la parentalité positive, le coaching, etc.

{{cta-ateliers-travailler-une-communication-empathique="/cta"}}

4. Les obstacles à une communication interpersonnelle efficace

Malgré nos bonnes intentions, il est fréquent que la communication échoue. Voici quelques freins majeurs :

Les filtres personnels, chacun interprète le monde à travers ses propres filtres : croyances, valeurs, expériences, culture… Ce qui peut entraîner des incompréhensions.

Le manque d’écoute, nous écoutons souvent pour répondre, pas pour comprendre. L’écoute active est pourtant indispensable.

Les émotions fortes, colère, stress, peur… peuvent parasiter la communication et altérer notre lucidité.

Le non-alignement des messages, quand le verbal contredit le non-verbal, cela génère du doute (exemple : dire "je vais bien" en pleurant).

Les jugements et généralisations, "Tu es toujours comme ça", "Tu ne m’écoutes jamais" : ce type de langage empêche l’échange authentique.

Ces obstacles mettent en lumière l'importance d'une approche structurée. Des penseurs comme Paul Watzlawick et l'école de Palo Alto ont d'ailleurs révolutionné notre compréhension des interactions humaines. Leurs travaux nous enseignent que pour établir une communication efficace, il ne suffit pas de parler, il faut choisir son mode de communication et appliquer des techniques de communication adaptées. C’est en maîtrisant ces principes que l’on peut interagir de manière efficace, en créant le climat de confiance indispensable à des échanges authentiques et constructifs.

5. Les compétences clés de la communication interpersonnelle

Pour devenir un bon communicant, certaines compétences peuvent (et doivent) être développées :

L’écoute active : cela signifie prêter une attention sincère à l’autre, sans interrompre, tout en reformulant pour vérifier la compréhension.

L’empathie : capacité à se mettre à la place de l’autre, à comprendre son ressenti sans juger.

L’assertivité : s’exprimer clairement, fermement mais avec respect. Ni passif, ni agressif.

La clarté : formuler des messages simples, précis, adaptés au contexte.

La régulation émotionnelle : gérer ses émotions pour ne pas qu’elles entravent le dialogue.

Le feedback constructif : donner un retour utile, motivant, orienté solutions.

6. La communication interpersonnelle en entreprise

Dans le milieu professionnel, la communication interpersonnelle est un levier majeur de performance, de cohésion et de qualité de vie au travail.

Management : un bon manager doit savoir écouter, recadrer, motiver, clarifier. Sans communication fluide, le leadership s’effondre.

Travail en équipe : la collaboration repose sur la confiance, la transparence, la capacité à exprimer des désaccords sans conflits.

La communication interpersonnelle : pilier fondamental des relations humaines

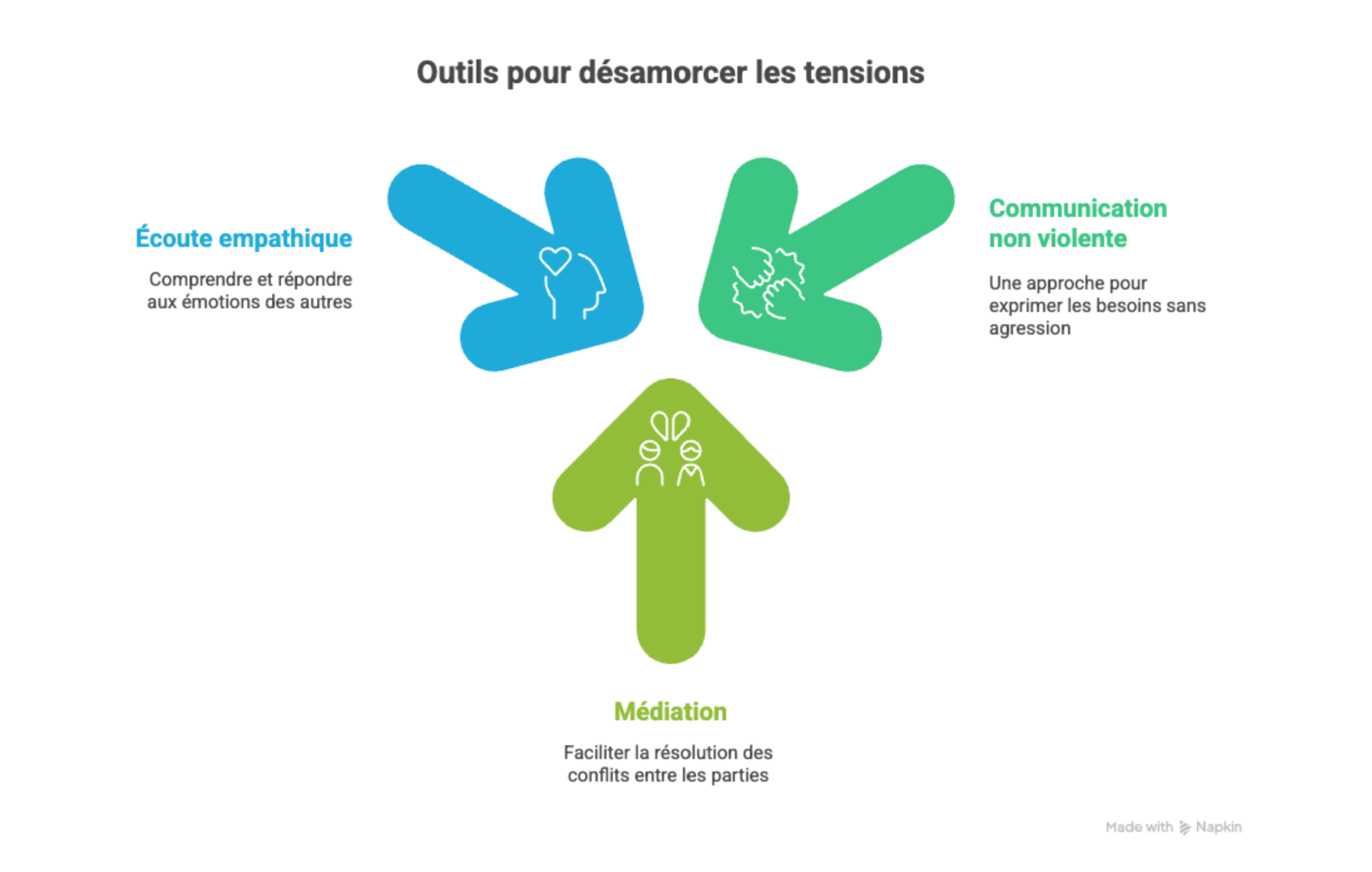

Gestion des conflits : la communication non violente (CNV), la médiation et l’écoute empathique sont des outils essentiels pour désamorcer les tensions.

Climat social : les entreprises qui favorisent les échanges authentiques réduisent le stress, l’absentéisme et augmentent l’engagement.

Feedback et culture du dialogue : les retours réguliers, bien formulés, permettent à chacun de progresser et de se sentir reconnu.

7. Techniques et outils pour améliorer sa communication

Pour développer une communication interpersonnelle de qualité, plusieurs méthodes éprouvées peuvent être mises en œuvre. Elles permettent non seulement de mieux s’exprimer, mais aussi de mieux comprendre les autres et de désamorcer les conflits.

La communication non violente (CNV)

Développée par le psychologue américain Marshall Rosenberg, la CNV repose sur quatre étapes fondamentales :

- Observer sans juger : décrire une situation factuelle sans y projeter d’interprétation.

- Exprimer son ressenti : partager ses émotions personnelles en lien avec la situation.

- Formuler son besoin : identifier ce qui est essentiel pour soi dans le contexte évoqué.

- Faire une demande claire : exprimer une requête concrète et réalisable, sans exiger.

Exemple :

"Quand tu arrives en retard (observation), je me sens stressé (émotion), car j’ai besoin de ponctualité (besoin). Peux-tu arriver à l’heure demain ? (demande)"

Cette méthode favorise l’authenticité sans agressivité, et permet de sortir des dynamiques d’accusation ou de repli.

La méthode DESC

Très utilisée dans les contextes professionnels, cette méthode aide à formuler un désaccord ou une critique de manière structurée et respectueuse :

- Décrire les faits objectivement.

- Exprimer ses émotions et perceptions.

- Spécifier une solution ou un changement souhaité.

- Conclure positivement pour maintenir la relation.

Exemple :

"Lorsque les comptes ne sont pas rendus à temps, je me sens dépassé car cela me met en difficulté dans la planification. Ce que je propose, c’est de fixer une deadline commune. Qu’en penses-tu ?"

Les cercles de parole

Inspirés de traditions autochtones, ces cercles favorisent une prise de parole équitable, où chacun s’exprime à son tour sans être interrompu. Ils sont utilisés dans les contextes éducatifs, associatifs ou professionnels pour restaurer le dialogue, renforcer la cohésion ou traiter un sujet sensible.

Les jeux de rôles

En coaching ou en formation, les mises en situation permettent d’expérimenter différents styles de communication, de tester des stratégies d’écoute ou d’argumentation, et de renforcer l’intelligence émotionnelle dans un cadre sécurisé. Ils sont particulièrement efficaces pour sortir des automatismes et travailler la posture relationnelle.

8. Les bénéfices d’une bonne communication interpersonnelle

Maîtriser l’art de la communication interpersonnelle produit des effets positifs durables, tant dans la sphère professionnelle que dans la vie personnelle.

Dans la sphère professionnelle :

- Une collaboration plus fluide, où les rôles sont mieux compris et les malentendus limités.

- Une réduction significative des conflits, grâce à l’expression précoce des tensions.

- Un gain de temps précieux dans les échanges, les prises de décision et la gestion de projets.

- Un climat de travail plus serein, qui réduit le stress et favorise l’épanouissement.

- Une amélioration de la performance collective, grâce à des relations de travail plus harmonieuses et alignées sur des objectifs partagés.

Dans la sphère personnelle :

- Des relations plus profondes, où chacun se sent écouté et respecté.

- Une meilleure gestion des conflits familiaux ou amicaux, avec moins d'escalades émotionnelles.

- Une expression plus libre des émotions, favorisant l’authenticité et la confiance.

- Un renforcement de l’estime de soi, par la capacité à se faire entendre sans s’imposer.

Au final, une bonne communication renforce la qualité de vie dans toutes ses dimensions. Elle réduit les frustrations, soutient le lien social, et développe un climat de bienveillance autour de soi.

9. Vers une communication plus humaine

Dans un monde saturé de messages numériques, de notifications et de communications instantanées, il devient urgent de réhabiliter une communication plus humaine, plus consciente, plus incarnée.

Investir dans la qualité des relations interpersonnelles, c’est aussi :

- Lutter contre l’isolement croissant, notamment dans le télétravail ou les grandes structures impersonnelles.

- Prévenir les souffrances psychiques, telles que le burn-out, la dépression ou le harcèlement, souvent exacerbées par un déficit de dialogue.

- Renforcer la cohésion sociale, en construisant des ponts entre les individus, les services, les générations.

- Développer l’intelligence collective, car une équipe qui communique bien est une équipe qui innove, qui apprend et qui s’adapte rapidement.

Dans ce contexte, la communication interpersonnelle n’est plus une simple compétence technique : c’est une compétence-clé du 21e siècle, au même titre que la pensée critique ou la gestion des émotions.

Savoir s’exprimer avec clarté, écouter sans juger, ajuster sa posture, nourrir des liens sincères : autant d’atouts essentiels pour évoluer dans un monde complexe, multiculturel, changeant.

La communication interpersonnelle dépasse largement la simple transmission d’un message : elle constitue le cœur même de nos relations humaines. Elle requiert une attention sincère, une écoute empathique, une maîtrise de ses émotions et, surtout, une volonté authentique de se comprendre et de se respecter mutuellement.

Dans un monde où le rythme de vie s’accélère et où les interactions se multiplient, cultiver cette compétence essentielle devient un véritable investissement pour notre bien-être individuel et collectif. Apprendre à communiquer avec clarté, bienveillance et authenticité, c’est non seulement améliorer la qualité de notre travail et de nos collaborations, mais surtout favoriser un vivre-ensemble harmonieux, riche de sens et d’humanité.

En développant cette aptitude, nous bâtissons des ponts plutôt que des murs, ouvrons des espaces de dialogue constructifs et participons à la création d’un environnement social plus solidaire, inclusif et respectueux.

Ainsi, bien communiquer n’est pas un luxe, mais une nécessité un art de vivre que chacun peut s’approprier pour avancer ensemble vers un futur plus humain.

{{cta-landing-infographie-experience-collaborateur="/cta"}}